История создания кантилевера

Американец Томас Эдисон изобрел звукозаписывающий

аппарат – фонограф:

"Однажды, когда я работал над улучшением телефона, я как-то

запел над его диафрагмой (тоненькой стальной пластинкой), к которой была

припаяна игла. Благодаря дрожанию пластинки игла уколола мне палец, что

заставило меня задуматься. Если бы можно было записать эти колебания иглы, а

потом снова провести иглой по такой записи — отчего бы пластинке не заговорить?

Вот и вся история: не уколи я палец — не изобрел бы фонографа!"

В первом фонографе металлический валик вращался с помощью

рукоятки, с каждым оборотом перемещаясь в осевом направлении за счет винтовой

резьбы на ведущем вале. На валик накладывалась оловянная фольга (станиоль).

К ней прикасалась стальная игла, связанная с мембраной из пергамента. К мембране

был прикреплен металлический конусный рупор. При записи и воспроизведении

звука валик приходилось вращать вручную со скоростью 1 оборот в минуту. При

вращении валика в отсутствие звука игла выдавливала на фольге спиральную канавку

(или бороздку) постоянной глубины. Когда же мембрана колебалась, игла вдавливалась

в олово в соответствии с воспринимаемым звуком, создавая канавку переменной

глубины.

В первом фонографе металлический валик вращался с помощью

рукоятки, с каждым оборотом перемещаясь в осевом направлении за счет винтовой

резьбы на ведущем вале. На валик накладывалась оловянная фольга (станиоль).

К ней прикасалась стальная игла, связанная с мембраной из пергамента. К мембране

был прикреплен металлический конусный рупор. При записи и воспроизведении

звука валик приходилось вращать вручную со скоростью 1 оборот в минуту. При

вращении валика в отсутствие звука игла выдавливала на фольге спиральную канавку

(или бороздку) постоянной глубины. Когда же мембрана колебалась, игла вдавливалась

в олово в соответствии с воспринимаемым звуком, создавая канавку переменной

глубины.

Изобретатель Э. Берлинер

заменил валики дисками, с которых можно изготовить копии - металлические

матрицы. С их помощью прессовались хорошо знакомые нам граммофонные пластинки.

Одна матрица давала возможность напечатать целый тираж - не менее 500 пластинок.

В этом состояло главное преимущество грампластинок Берлинера по сравнению с восковыми валиками Эдисона, которые

нельзя было тиражировать. В отличие от фонографа Эдисона, Берлинер для записи звука разработал один аппарат - рекордер,

а для воспроизведения звука другой - граммофон.

Вместо глубинной записи была применена поперечная,

т.е. игла оставляла извилистый след постоянной глубины. Впоследствии мембрана

была заменена высокочувствительными микрофонами, преобразующими звуковые

колебания в электрические, и электронными усилителями.

Вместо глубинной записи была применена поперечная,

т.е. игла оставляла извилистый след постоянной глубины. Впоследствии мембрана

была заменена высокочувствительными микрофонами, преобразующими звуковые

колебания в электрические, и электронными усилителями.

Виды механической записи: 1-глубинная; 2-поперечная

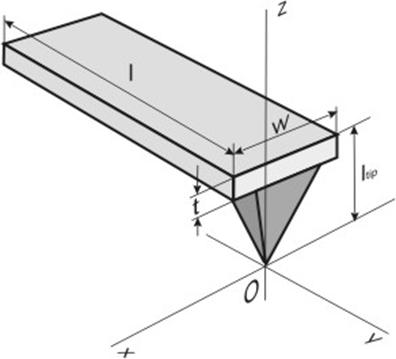

Специалисты Цюрихского отделения

IBM Г. Бининг и Г. Рорер

построили прибор, названный ими сканирующим туннельным микроскопом (СТМ).

В основу его работы был положен открытый в начале XX века туннельный эффект.

Суть его заключается в том, что между двумя телами, расположенными на таком

расстоянии, что волновые функции их электронов перекрываются, может протекать

электрический ток, который называется туннельным и очень сильно зависит

от расстояния.

Рабочим органом СТМ -зондом

- служила заостренная металлическая игла-электрод, которую подводили к изучаемой

поверхности на расстояние в единицы ангстрем, так что между зондом и образцом

начинал протекать туннельный ток. Величина тока резко зависит от расстояния

зонд-поверхность, так что сканирование поверхности зондом при поддержании

величины тока постоянной позволяет следящей системе от- слеживать изучаемый рельеф с атомарной

точностью.